一覧へ戻る未来に伝える「淡海(おうみ)のいろ」

| 住所 | 〒524-0041 滋賀県守山市勝部3-11-16 アヴァンセ守山302 |

|---|

| 設立 | 昭和32年7月 |

|---|

| 出資金 | 2,340千円 |

|---|

| 主な業種 | 印刷業 |

|---|

| 組合員 | 16人 |

|---|

背景・目的

令和6年に組合設立75周年の節目を迎えることを見据え、令和3年度に印刷物の付加価値向上を目指して「淡海(おうみ)のいろプロジェクト」を構想。地元の滋賀県立大学との連携協定に基づき、学生の感性と写真家等の視点を加え、印刷業者としての色彩について協議を重ねられた結果、令和4年度に12色を選定、令和5年度に15色を追加選定。抽出された色には、それぞれ県内の自然や加工品、文化をイメージする名称やアイコンなど、滋賀ならではのストーリーが加えられている。

取組の手法と内容

滋賀県立大学人間文化学部生活デザイン学科の徐研究室と連携し、学生自らが滋賀の街を歩き廻りフィールドワークを通じて色を収集。集められた色は、組合・大学・企業の3者で検討を重ね、最終的に滋賀にふさわしい色を選定。それぞれの色には、収集した地域と名前が色番号および独自のアイコンで「淡海のいろ」の成り立ちも見て取れるよう表現した。

初年度に選定した12色については、大津市・滋賀県立美術館レンタルスペース「淡海のいろ」成果発表会を開催。翌年に追加された15色については、彦根市・ビバシティ彦根無印 良品「淡海のいろ展」を開催。県内19市町を網羅した合計27色の選定が完了。

淡海(おうみ)のいろプロジェクトは、未来(次世代)に伝える「淡海のいろ」を収集・選定することが大きなミッションであるが、学生の感性を色として再現する過程や技術は簡単ではなく、組合および組合員企業にとって、カラーマネージメントやデザインの研鑽に繋がった。

今後は、消費者・事業者等に滋賀のストーリーを宿した色「淡海のいろ」を発信する事で、印刷物での使用だけでなく、様々な商材・企画での利活用を促進し、独自性と地域性をもった色彩を活用したビジネスの創出を図る。

成果とその要因

滋賀の風土、文化、自然や暮らしの中に根付き、受け継がれてきた「地域の色、伝統色」を「淡海のいろ」として収集・選定したこと。地域の印刷物の付加価値を高めるために文化的な領域に踏み込んだこと。公益性の高い取組だからこそ、業界組合がしっかり管理する必要があり、まさに組合が取り組むべき事業であること。

POINT

「色」という具体性のあるコンテンツに、滋賀県ならではのストーリーを反映することで抽象的な要素を加えて「色」本来の付加価値を高めたこと。

組合員企業全社が「健康経営優良法人認定」申請による健康経営の推進

| 住所 | 〒525-0033 滋賀県草津市下物町20番地1 |

|---|

| 設立 | 昭和46年9月 |

|---|

| 出資金 | 4,950千円 |

|---|

| 主な業種 | 電気機械器具製造業 |

|---|

| 組合員 | 9社 |

|---|

背景・目的

地方の中小企業、特に製造業で人材不足が大きな課題となる中、「健康経営」への取組は従業員の心身の健康増進のみならず、組織の活性化、採用の増加と離職率の低下に効果があると考えられる。しかし、組合員企業の間では健康経営に対する認知度が低く、申請を行っている企業もゼロというのが現状であった。そこで、令和5年5月の総会において、全組合員企業による「健康経営優良法人2024」認定をめざすことを提案し可決された。

取組の手法と内容

申請実績ゼロという実情を問題視した髙田豊郎理事長がキーマンとなり、令和5年度の組合の事業方針として申請に取り組むこととなった。同氏が代表取締役を務める別の企業では前年度に申請・認定を行っており、その事例と併せて滋賀県中小企業団体中央会からの情報提供(オンライン研修動画「組合で健康経営に取り組みましょう」)を参考に、組合で取組を進めた。

5月のキックオフから10月の申請受付開始まで短い準備期間ではあったが、事務局が中心となって6月に2回の勉強会とワークショップを開催。保険会社の支援プログラムを活用したことで効率的に情報提供や相談を行うことができ、遠方の組合員にはリモートで実施した。申請方法や相談窓口などは事務局から情報提供を行い、実際の申請作業にあたっては各組合員企業が懇意とする健康保険組合や保険会社のサポートを受けるかたちを取った。

令和6年3月に組合員全企業の認定が決まり、次年度も引き続き取組を行う予定である。また、今後は商工組合中央金庫のサービス提供のもと組織の幸せを可視化する「幸せデザインサーベイ」の導入も検討している。

申請作業を行うなかで、従業員の心身の健康や生産性の向上、採用の増加、離職率の低下などに対する課題の洗い出しを行うことができたことに加え、顧客からも良い反応を得られている。また、従業員のストレスチェックについて、従業員50人未満は義務対象外ではあるものの実施した組合員も出てきており、健康経営への意識が高まっている。

成果とその要因

当初は大規模事業者の認定事例などを見て気後れし、何から始めるべきか当惑する組合員も多かったが、まずは「越えられるハードルを設定しましょう」という支援機関からのアドバイスを受け、各組合員企業の規模や事業の実情に則したテーマを設定したことで、行き詰っていた申請作業をスムーズに進めることができた。

POINT

組合員全企業で「健康経営優良法人」認定。まずはメリットを周知して勉強会を開催し、「越えられるハードル」をテーマとすることで取組を円滑に推進した。

生産性や企業価値を高めるために

健康経営に取組みましょう‼

産学連携推進による信用組合のブランド力向上・人材確保

| 住所 | 〒528-0021 滋賀県甲賀市水口町八光2番45号 |

|---|

| 設立 | 昭和26年12月 |

|---|

| 出資金 | 8,126,895千円 |

|---|

| 主な業種 | 県内において事業を行う小規模事業者 |

|---|

| 組合員 | 23,926人 |

|---|

背景・目的

以前より青木和夫理事長が中心となり地域の大学との連携を模索していたなか、信用組合の全国組織である全国信用協同組合連合会・一般社団法人全国信用組合の令和5年度事業計画として、信用組合のブランド力向上のため信用組合理事長による大学講義登壇の取組を推進することとなった。若い人材の確保に向けた信用組合のイメージアップに加え、組合員の高齢化が進むなか、若年層の組合員開拓を視野に組合の役割・事業の紹介を行った。

取組の手法と内容

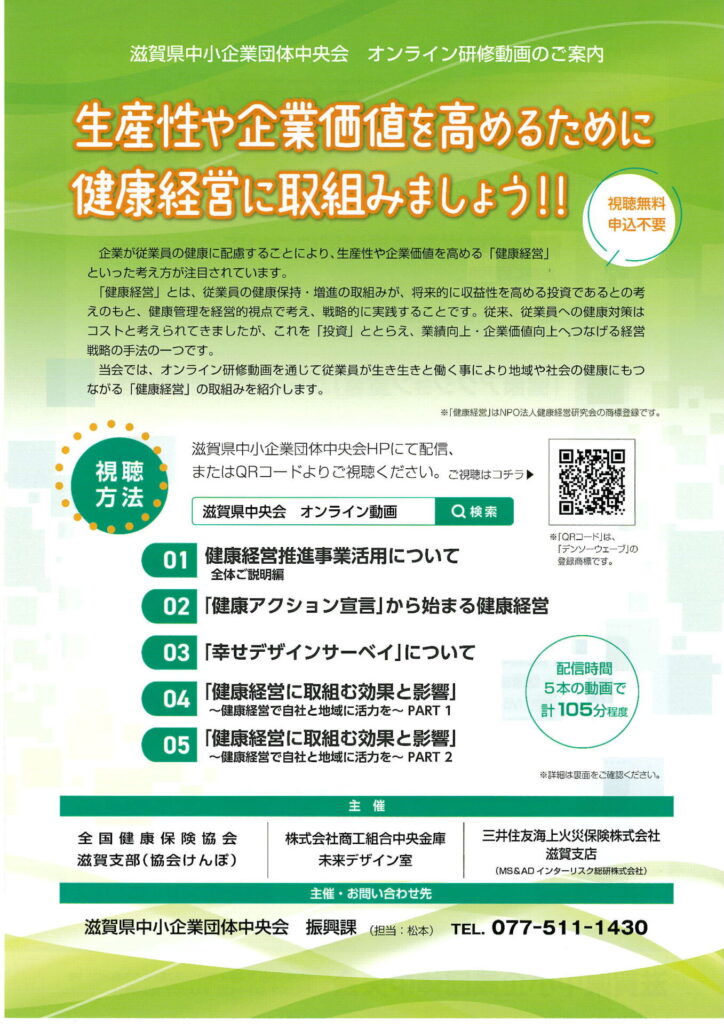

全国組織からの取組開始の通達直後、令和5年1月にかねてより懇意であり、産学連携に力を入れている滋賀県中小企業団体中央会に相談を行った。滋賀大学と龍谷大学の紹介を受け、4月に訪問し、秋の講演を決定した。

11月には、まず彦根市・滋賀大学彦根キャンパスにてオンライン授業を実施し、「地域社会における信用組合の役割」について青木和夫理事長が登壇。同月、京都市・龍谷大学深草キャンパスでは講演に加え、組合が注力しているビジネスマッチング業務をゲーム方式で演習した。さまざまな業種のパネルを用意し、組み合わせによってどんなビジネスが生まれるかを考えるというもので、学生からは「レストラン」×「花屋」=「記念日のテーブルアレンジメントの提供」といったアイデアも飛び出した。

また龍谷大学では講演を経て、ゼミの企業研究の一環として、滋賀県信用組合の組合員企業を紹介してもらえないかと依頼を受けた。年末の時間がない中ではあったが、いくつかの組合員企業から承諾を得ることができ、そのうち5社を学生が訪問。後日、企業研究成果発表会が開催され、学生から企業状況の分析と新事業の提案が行われ、協力した組合員企業から講評を受けた。学生の斬新なアイデアに感心する声や「実現は厳しい」という辛口のコメントも上がったが、双方向のコミュニケーションを醸成することができ、さらには受講した学生から就活で組合へのエントリーがあり、成果に手ごたえが感じられた。

成果とその要因

全国組織からの提供素材のほか、滋賀ならではの地域特性を交えた講演が好評となった。特に融資だけでなく売上支援として販路開拓など伴走型支援を行っている点や、組合員の相互扶助という観点からコロナ禍こそ支援体制を強化し、訪問して相談を続けたことなど地域社会に貢献する姿勢を紹介した。アンケートでも大きな反響が寄せられ、大学側からの依頼によって次年度の事業継続も決定した。

POINT

理事長による大学での講演活動を通して、組合の社会的な役割と地域への貢献を若い世代に伝え、組合組織のイメージアップ、人材の確保につなげる。

看板を確認する組合員と行政担当者

看板を確認する組合員と行政担当者 行政担当者とのグループワーク

行政担当者とのグループワーク 協定締結の様子

協定締結の様子 BIM導入研修

BIM導入研修

滋賀県庁において、「災害時における宿泊施設などの提供に関する協定」締結

滋賀県庁において、「災害時における宿泊施設などの提供に関する協定」締結