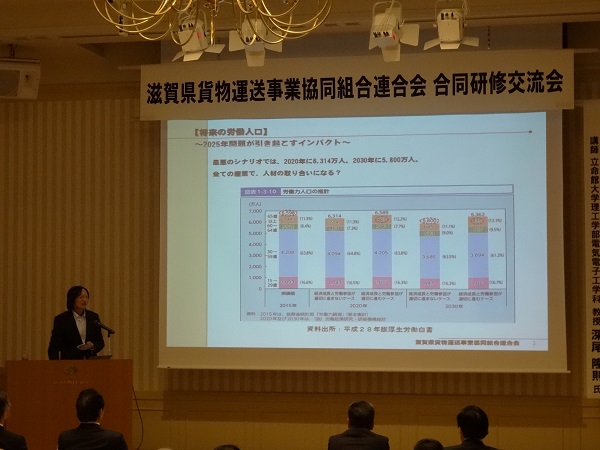

一覧へ戻る後継者の育成/技術・技能の継承/人材確保・育成(平成29年度調査)

貨物運送業界で先進的な女性活躍社会の実現を目指す。

貨物運送業界では、ドライバーの高齢化が進む中でネット通販などの進展から貨物量が増大し対応しきれないという危機感が強く、新たな担い手獲得に期待感が高くなっている。

1.背景と目的

運送業界においては、平成2年の貨物自動車運送事業法施行以降、トラック運送事業の規制緩和によって新規参入事業者が20年で1.5倍と急増しているが、一方で慢性的な人材不足となっており、新たな担い手として女性ドライバーの活躍が期待されるなかで、その可能性を追求するためにフィージビリティ調査を行うこととした。

2.事取組みの手法と内容

本事業は、女性活躍の可能性を探索し、次の実践ステージにつなげるための第一段階として取り組んでいる。事業は、「調査ポイントの整備」「ヒアリング調査」「アンケート調査」「集計分析・取りまとめと啓発」で構成しており、ヒアリング調査は、傘下組合の中から3組合、さらに女性のリアルな声を聴くために滋賀県トラック協会に所属する女性経営者を対象に実施している。調査ポイント(視点)は以下の4つである。

①現状把握:経営状況/女性や若手ドライバーの雇用に関する現状

②問題意識:女性や若手ドライバーの確保の必要性/労働環境や雇用に関して

③改善への取り組み状況:改善への取り組み意識/改善への取り組み状況

④アイデア創出:参考にしている他業界の取り組み/施策アイデア

本事業では、連合会理事会の意思決定の下で事務局が「事業推進事務局」となり、中央会及び外部専門家の支援を受けて推進する体制で取り組んでいる。連合会及び傘下組合では「ドライバーの高齢化」という共通の問題点を持っており、これが喫緊の課題(悩み)となっているが、身近で具体的な取り組みの切り口となる他業界も含む女性の戦力化に関するケーススタディを成果目標としたことで、事業への取り組み意欲が高まりつつある。

3.成果とその要因(目標達成状況や今後の期待成果を含む、成果要因・奏功エピソード)

本事業の調査結果を連合会の研修交流会において傘下組合の組合員に説明を行い、集計データ集・報告書として取りまとめている。集計データ集・報告書は組合員事業者の女性活躍に関するケーススタディとして活用できるツールとすることを目指している。次年度以降は、実践ステージへの移行が課題となるが、組合員企業においての実践事例を積み上げて水平的に取り組み事例が共有され、さらに進化されることが期待される。

女性経営者へのヒアリング

調査結果の報告

地域の魅力発信によるグローバル需要開拓(平成27年度調査)

「近江牛」を日本のブランドから海外のブランドへ

「肉牛生産者」「食肉卸問屋」「海外輸出業者」という素材生産から製販が一体となる異業種型組合を基盤とし、需要が高まる東南アジアを狙い重点的な活動を行った。

1.背景と目的

牛肉の国内市場が少子高齢化などの影響により縮小している中、欧米はもとより東南アジアにおいても和食の世界遺産登録などが契機となり空前の和食ブームとなっている。そこでこのような機会を見逃さず海外における近江牛ブランドの向上や販路開拓を推進するために、富裕層が増加している東南アジアに集中して事業展開をすることとした。

2.取組みの手法と内容

現在の組合事業は、近江牛の海外プロモーション・販売促進、国内での近江牛展示会のほか近江牛を用いた日本食文化の需要開拓などとなっている。特に販売促進・市場開拓事業に関しては、海外バイヤーの商談会やレセプションへの参加、百貨店やレストランへの売り込みを積極的に行っており、近江牛ブランドの販路拡大に向けた事業展開を行っている。

本組合は、「肉牛生産者」「食肉卸問屋」「海外輸出業者」を構成員に持ち、いわゆる素材生産~営業までの機能を持つ「一気通貫型」のビジネスモデルとなっている。海外輸出業者は、独自に営業活動を行うほか、現地の業者と連携して売込みを行うなど多様な販売活動を行っている。

事業推進においては、マーケティング面や組合活動の円滑化などに関して中央会のアドバイスを受け、実践面では、日本貿易振興機構(ジェトロ)の協力のもとでフィリピンでの営業・商談・試食会などを開催するほか、滋賀県の協力を得て県の事業「観光と食(インバウンド事業)」による商談会などに参加した。

販売促進活動は、海外で実施されるものを含め年間2~3回、商談会に参加しており、海外へのプロモーションは理事長と専務理事が中心に行っている。国内で実施される商談会(インバウンド)には、海外に輸出していることで自信をつけてもらえるよう、若手組合員に交代で参加を促している。

3.成果とその要因(目標達成状況や今後の期待成果を含む、成果要因・奏功エピソード)

平成26年度実績は204頭となった。また、輸出先は順次拡大し、現在ではシンガポール・タイ・香港・フィリピン及びEUとなっており、特にタイではチェーン展開する飲食業との取引獲得に成功したことから、40%の売上構成比となっている。このような成果が出せた一番大きな要因は、一気通貫型の組合構造のため迅速な活動ができることにある。

海外で販売会を行っている

「近江牛」を使った料理の提案

地域産業を担う人材の確保・育成(平成27年度調査)

技術革新に対応する最新知識武装型教育研修の展開

機能比較が可能な研修事業であり、メーカーにとっても一度に説明できるために、組合員各社を回って商品説明する手間が軽減されるという双方にメリットがある組合事業。

1.背景と目的

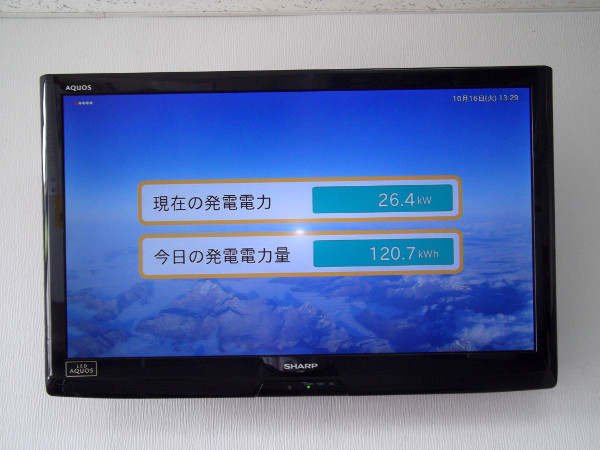

近年、電設業界は太陽光発電やLED照明など新しい技術が次々と出てきており、これら川上の技術革新による各種製品を流通させるために常に最新の知識を保有していなければ、顧客ニーズに応えることができないという状況に置かれている。そのため、組合員のスキル向上を目的として、定期的に組合内研修を開催することとした

2.事取組みの手法と内容

研修会は、ベテラン営業マン及び管理者を対象とした「営業研修会」と入社3年目(転職を含む)程度までの若手社員を対象とした「若手向けの営業スキル研修会」の2つで構成している。特に若手研修会は、各組合員企業が独自で開催することが難しいような内容をテーマに開催している。

営業研修会/年2回、若手研修会/年2回(2日間)を開催し、営業研修会は「営業スキル研修会」と「商品知識研修会」で構成している。商品知識は、新たな技術知識を習得することを目的としているが、毎年設定するテーマに沿って賛助会員である複数の大手メーカーに講師を依頼している。

平成26年度のテーマは、(1)営業研修会/①「できる営業に変身できる行動管理」②「HEMSを軸とした新たな需要創出お取組みの提案」、(2)若手研修会/「テーマ1:リニューアルに向けた資金調達法」「テーマ2:危ない会社の見分け方」とした。また、平成27年度は営業スキル研修会において「メンタルヘルス」、若手研修会において「エアコン」の勉強会を予定している。

今後とも新技術のみならず、エアコンや照明といったスタンダードの機器類に関しても、毎年のように新製品や新機能の追加などが発生することから内容をさらに充実させて、新しい知識の補充を繰り返してゆくとしている。

3.成果とその要因(目標達成状況や今後の期待成果を含む、成果要因・奏功エピソード)

当組合の教育情報事業の特徴は特に商品知識の研修にある。一つのテーマ(主力商品カテゴリ)に絞りメーカー各社に特徴等を説明してもらい、研修参加者にとっては「複数のメーカーの特徴や機能比較」が1日でできるようになっている。そのため、顧客への営業活動において客観的な知識をもとに的確な提案ができるスキルをつけることができるという特徴がある。

研修会の様子

様々なテーマで研修が行われる

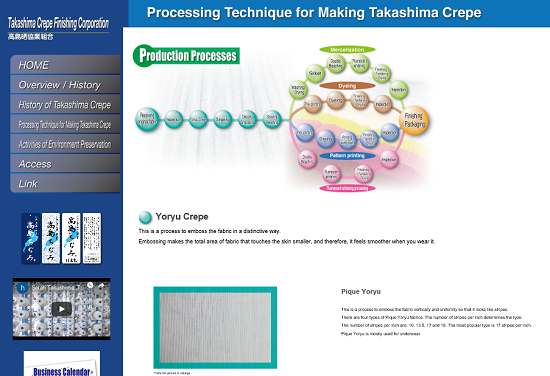

女性の登用(活躍)による事業・活動の展開(平成26年度調査)

近江上布の市場開拓を目指した女性視点の産地ショップ

エンドユーザーとの接点が少なく市場変化に対応しにくい業種特性を持つ麻織物工業において、消費者感度の高い女性スタッフにより産地ショップ運営や海外展開を実践している。

1.背景と目的

近江上布は、室町時代から当地に伝わる伝統的な織物で、染織から仕上げまでの工程が全てある全国でも数少ない産地である。しかしながら、消費者ニーズの多様化が進み従来の和装用反物としての需要が減る中、ファッション性の高い様々な織物製品に応用していかなければならないという状況にあった。

このような中で平成21年近江上布伝統産業会館のリニューアルを契機として、消費者視点を持ちながら感性の高い事業展開が行えることを期待して、女性を主体として産地ショップ「麻々の店(ままのみせ)」を設置し、エンドユーザーへの直接のアプローチを図ろうとしたものである。

2.事業・活動の内容

「麻々の店」は客層のほとんどが女性であり、女性消費者視点での「近江上布」を使ったオリジナル商品開発が求められていた。そこで、織物業としての業種特性から最終製品を作ることがなく消費者の反応を直接聞く機会の少ない組合員に代わり、消費者感度が高くクリエイティブワーク経験のある女性職員などを登用し、ショップ運営を行った。

具体的な取組としては、女性視点から製作した天然素材の麻製品の展示販売や、「フランス雑貨の店運営及びフランスへの留学経験」のある女性職員を中心とした海外の展示会への出展である。 特に海外展開は、女性職員の活躍により、フランスで開催された世界最大級の国際インテリア・デザイン見本市「メゾン・エ・オブジェ」への出展に繋がった。

3.成果(今後予想される成果も含む)

本事業への取組みにより、麻々の店の来客状況は観光地でもないにも関わらず夏のシーズンを中心に全国から来られ、年間4,000人程度が来館する。また、団体での来館も年間30団体程度あり、体験を中心に問い合わせの電話も急激に増えている。さらに、地元との連携の一つとして、愛知高等養護学校における実習教科として麻織物が決まり、畑でのおひきから布作りまで勉強するプログラムが動き出している。 これらの取り組みを通じて、組合や組合員企業には国産の麻製品をお求めいただく消費者の「生の声」が聞こえるようになり、麻生地の生産と並行した製品開発に対する意識が高まるだけでなく、近江上布の海外展開の足掛かりとなっている。

近江上布伝統産業会館「麻々の店」

国際インテリアデザイン見本市「メゾン・エ・オブジェ」への出展